いま東京の食が面白い。海外のレストランを経験した若いシェフや、日本を目指して来訪した外国人シェフたちが、クリエイティビティをいかんなく発揮して新時代を生み出しつつある。そんなグローバルな動きを支えるのが、日本のローカルな生産者たちだ。環境と共存し、土地の味=テロワールを理解する彼らの存在があってこそシェフの想像力が刺激される。そんなグローバルとローカルの絶妙な均衡が生む稀有な食体験へ、いざ!

尽きない遊び心が、

食を驚きと発見と喜びのエンターテインメントにする

〈Salmon & Trout〉では店名にあるような、サケマス類の料理は出てこない。出てくるのは、皿の上に驚きと美味を乗せた創作料理の数々。シェフの森枝幹さんは、

「お客さんが“良質な原体験” を味わえる場所になればいいと思っています。この店で出される料理の中には、お客さんにとって初めて食べる食材が多いはずです。それが美味しければ、よい出合い、原体験になりますから」

と自らの店の存在意義を語る。

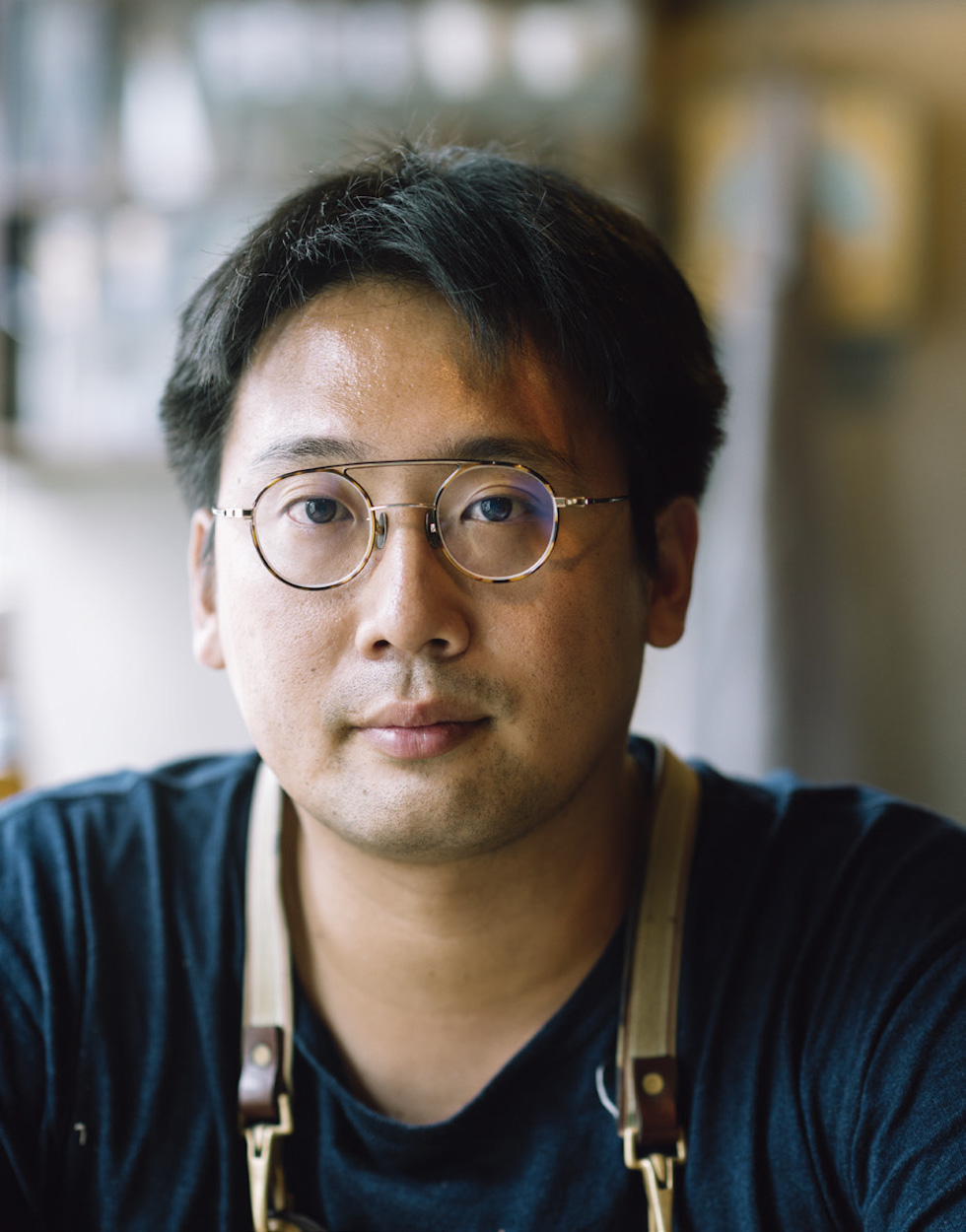

シェフの森枝幹(もりえだ かん)さん。オーストラリア・シドニーの名店〈Tetsuya’s〉やマンダリン オリエンタル 東京の〈タパス モラキュラーバー〉で腕を磨いた。

店内には店名を感じさせるものがチラホラ。サケマス類のポスターと、自転車の変速機。

そもそもの一皿目から驚かされる。「エビとライチです」とカウンターから繰り出された皿の上には、ぷりっと艶めいた生のエビと、紅色に可愛らしいライチが添えられている。だがエビを一口頬張れば、頭の中を「???」が巡る。視覚と味覚のズレに脳がついてこない。どうやら、エビに見えたのはライチの身だったようだ。ほのかに甘く、食感がエビとは違う。慌ててライチの殻をつつくと、中からはエビの刺身が顔を覗かせた。

「ウソは言っていませんよ」と笑う森枝さん。フードジャーナリストを父に持ち、幼少期から様々な食材に触れてきたという彼は、食が驚きや発見に満ちた体験であることに意識的だ。食を科学的なアプローチで料理する分子ガストロノミーの名店〈タパス モラキュラーバー〉に在籍したのもその表れだろう。しかし無機的・実験室的な傾向のある分子ガストロノミーと比べて、〈Salmon & Trout〉で出される料理はより有機的で割烹的だ。カウンター越しの対人コミュニケーションが一役買っている。

コース料理のみの提案だが、季節に応じてメニューが変わるという。この日はエイヒレの仕込み中。

右・料理にペアリングするお酒も各地から集められる。地元で主に消費される焼酎をプロデュースする〈脱藩黒蝶統の会〉による焼酎が並んでいた。

「これは誰でも知っている魚です」と言って出てきたのは焼いた白身魚。口にすると、ほろほろと上品な味わいだが、普段親しんでいる魚のどれとも違う。すべて食べ終わり、一通り知っている白身魚を言い尽くしたあと、「ブラックバス」と森枝さんから答えが告げられる。ブラックバスの風貌と、上品で端正な今しがたの料理とのギャップに再び「???」となる。こんな驚きが、コース料理のそこかしこにちりばめられる。

フードカルチャー誌〈RiCE〉の副編集長でもある森枝さんの手にかかると、料理は驚きと発見、そして出合いのメディアになる。優れた雑誌もまたそれらを読者にもたらし飽きさせることがない。とはいえ意外性のためだけに食材を選んでいるわけではない。ブラックバスを使うことで、外来魚として駆除される命を無駄にすることなく、また限りある水産資源を有効活用することにも繋がるという。

「食を取り巻く背景を知る身として、より多くの人がそれに気づき、体験する機会を作ること。それもお店と僕のミッションかな、と思っています」

ひと皿に驚きと発見を編み込む、編集人気質の料理人が次に何を生み出すのか、これからも目が離せない。

この記事が掲載されている『PERFECT DAY05号』をAmazonでチェック