サッカー元日本代表の鈴木啓太が代表を務める、アスリートの腸内細菌研究のスタートアップ、AuB(オーブ)が、香川大学医学部と共同で進めていた「腸内環境の老化防止」に関する研究結果を日本体力医学会で発表。腸のコンディショニングはスポーツライフスタイルにおけるニューノーマルになるかもしれません。

芋類、豆類が腸内環境の老化防止に効果的という結果

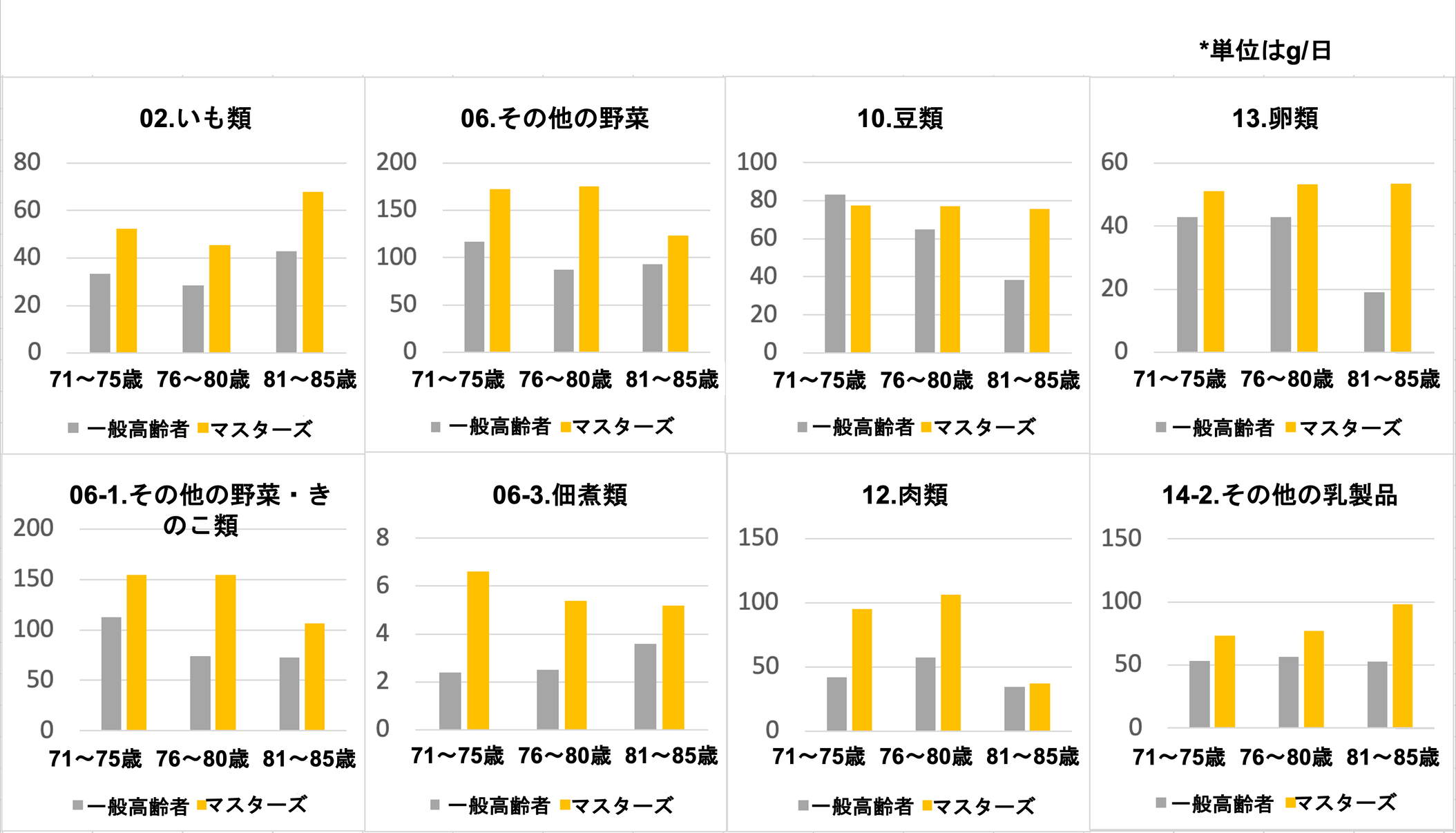

AuBは今回、2017年と2018年の「全日本マスターズ陸上競技選手権」に出場した男女178人(70-91歳)を対象に、採取した便に含まれる腸内細菌をDNA解析、同時に高齢アスリートと一般高齢者の両者の食生活の調査も実施した。

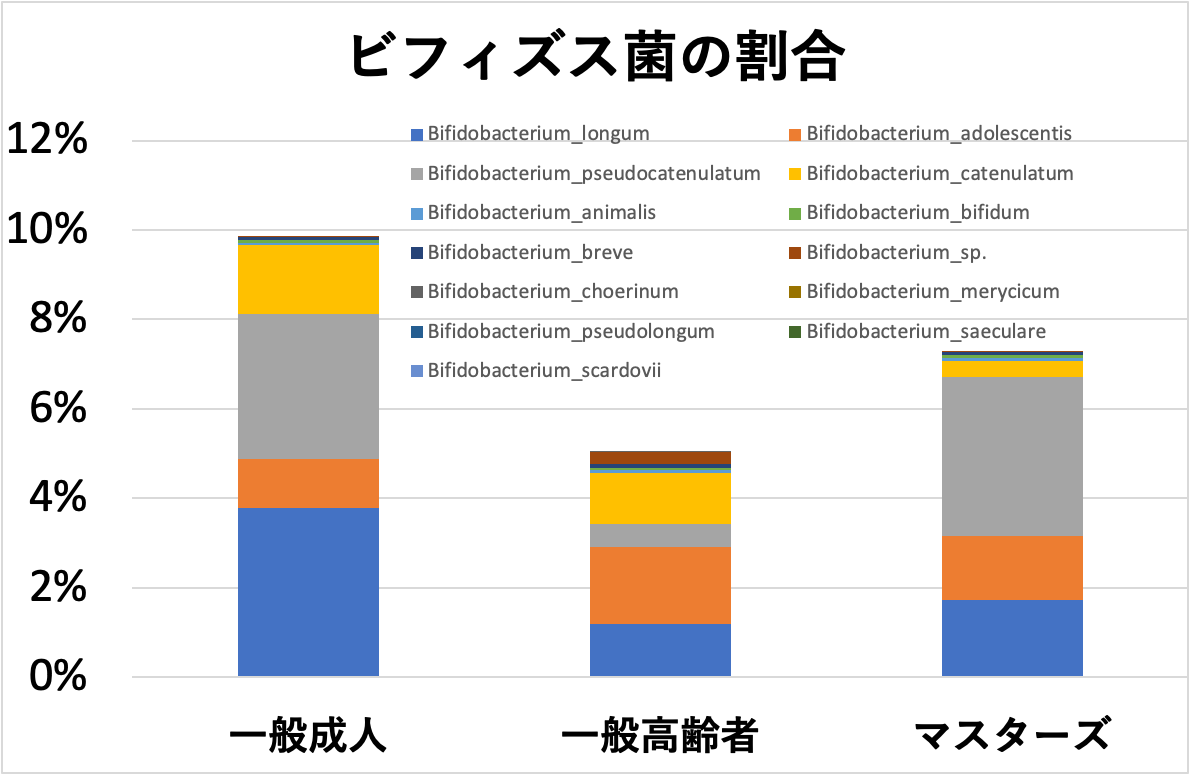

その結果、高齢アスリートは加齢とともに減少するはずのビフィズス菌を、一般高齢者より高い割合で保有していることが判明。ビフィズス菌の中でもシュードカテニュラタム種と呼ばれる、米や芋類、豆類が含むアミロペクチンをエネルギーに変える菌を多く持っていることを見つけだした。比較検証対象者は、一般高齢者121人(70〜92歳の男女)と一般成人209人(20~50歳の男女)。

この結果に対してAuBは以下のように回答。

「今回の研究調査は各人に18食品群の摂取量を聞き取り調査しました。結果は発表の通りですが、高齢アスリートは、一般高齢者と比較して、米の摂取量は同程度であるのに対し、芋類や豆類をはじめとする野菜、キノコ類、肉類など、副菜に使われる食材をより多く摂取していることがわかりました。

また、唯一菓子類の摂取量で明確な差がありました。この差がどのように老化に影響するのかについても追求していきたいと思っています」。

腸内環境の健康と胃酸の分泌量が悪玉菌を減らす

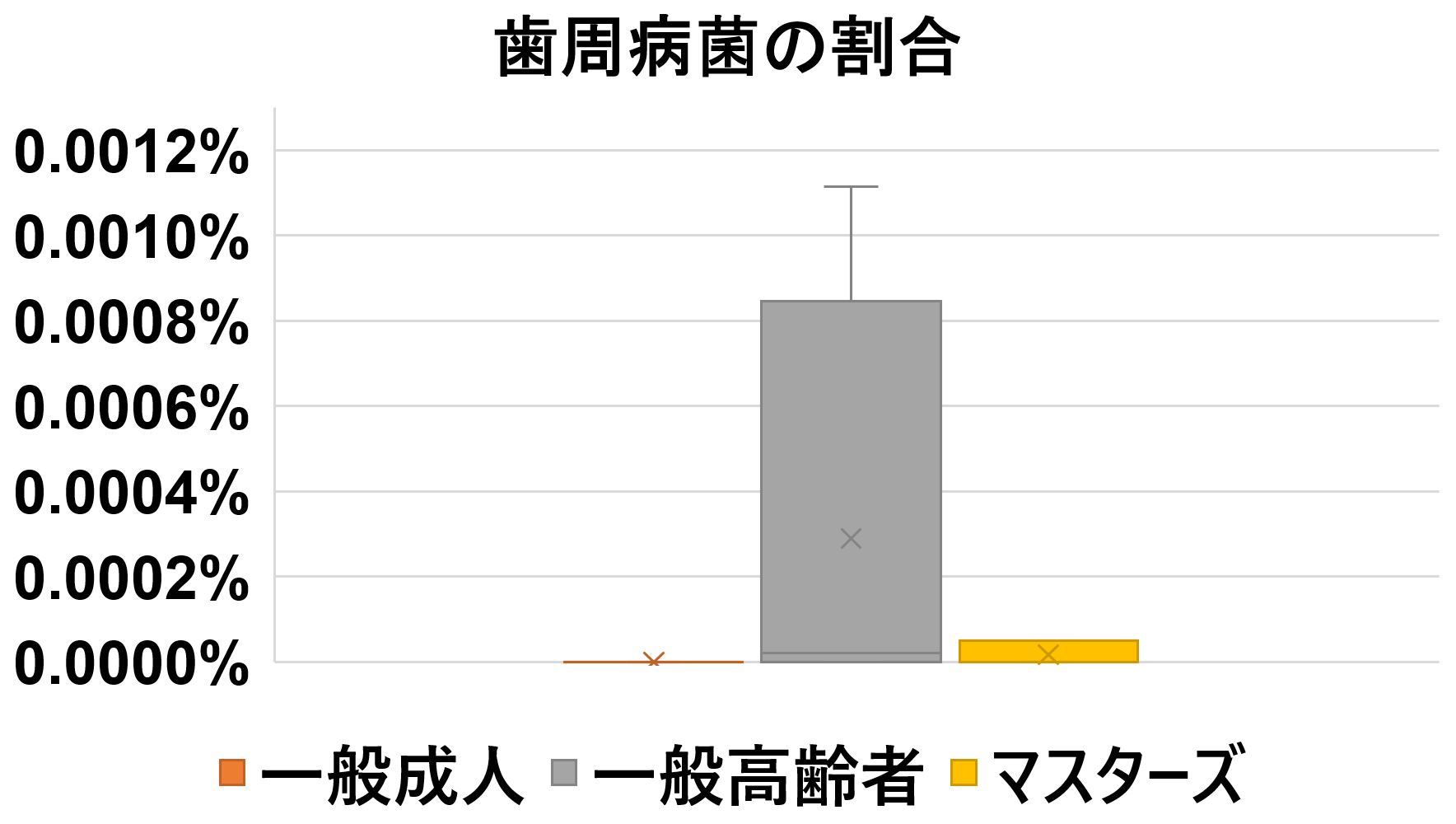

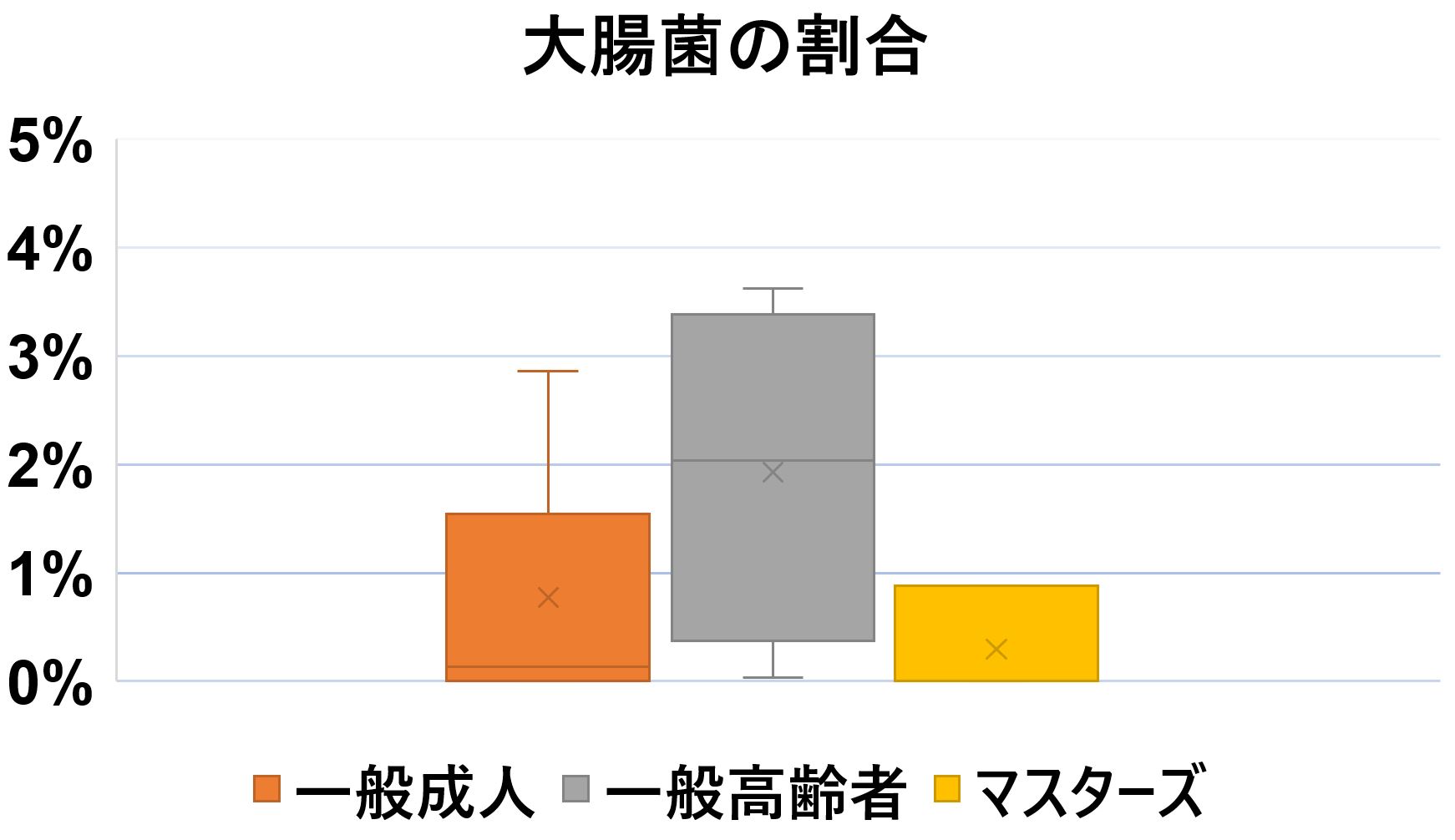

高齢アスリートの「強さ」について、もうひとつ興味深い発見もあったようだ。バランスかく乱菌(悪玉菌)のひとつであり、加齢とともに増える歯周病菌や大腸菌の割合が、一般高齢者に比べ高齢者アスリートは圧倒的に低いことが分かったとのこと。

一般的に歳をとると食欲が減退し、食事量が少なくなる。同様に加齢とともに胃酸の分泌量も減り、バランスかく乱菌である歯周病菌や大腸菌が、腸内まで生きて届く可能性があるとされている。当然のことながらバランス調整菌(善玉菌)の割合が下がれば、バランスかく乱菌の割合は増える。

「この結果は、日々運動を続けることで、基礎代謝の維持、向上がなされていることで食事量が多くなり、胃酸の分泌量やビフィズス菌の割合が増えているためと考えられます。見方を変えれば、運動が老化防止を防ぎ、腸の調子を良い状態に保つことで健康でいられると言えるでしょう。運動と腸内環境のコンディショニングはセットで考えるべきものなのです」。

最近では健康的な食生活の考えとして「低糖高タンパク」が広く語られるようになりました。また一方では内臓回復としてジュースクレンジングやファスティングや、エンデュランススポーツを中心に、MCTオイルなどの中鎖脂肪酸でできたオイルを取り入れ、脂質を効率よく使う体質に変えるファットアダプテーションが注目されたり、NETFLIXのドキュメンタリー作品『ゲームチェンジャー スポーツ栄養学の真実』では、アスリートにとって菜食であることがいかにメリットか表現されるなど、食、栄養に関する知見は近年アップデートが著しい状況。

しかし継続するにはどれもハードルが高い印象もあります。そんななか今回の研究結果はビフィズス菌ひとつでメリットがあることが明確になりました。腸の健康はスポーツを長く続けていくための土台として、ビフィズス菌摂取は毎日欠かさないようにしたいですね。