コーヒーとチョコレートには多くの共通点がある

19世紀後半ごろから大衆文化に欠かせないコモディティとして広がりを見せたコーヒーは、20世紀後半になると豆そのものや生産地域の持つ特徴を活かすことを重視したものへと変容していく。実はこのような量から質への価値観の移行はコーヒーだけでなく、チョコレートの主原料となるカカオ豆にも見られる。さらに、両者の生産地域はそれぞれカカオベルト、コーヒーベルトと呼ばれ、その範囲も赤道を中心として南北20度〜南北25度と非常に近い。

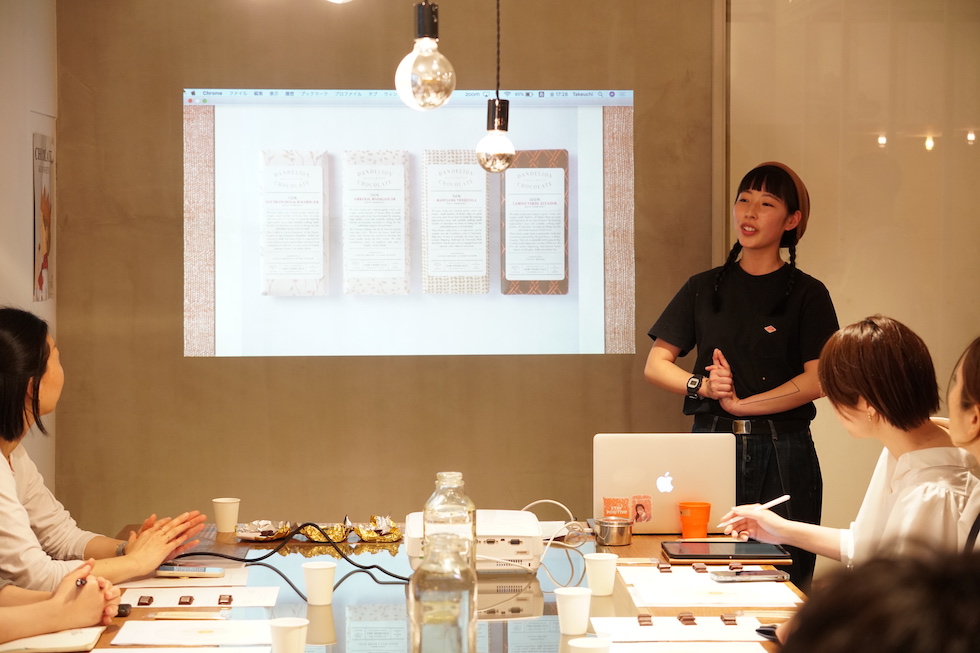

このように共通点は多いが、一緒に深める機会はそう多くないコーヒーとチョコレート。今回、それぞれのカルチャーを牽引するOverview Coffeeとダンデライオン・チョコレート主催のペアリングワークショップがあると聞き、足を運んだ。

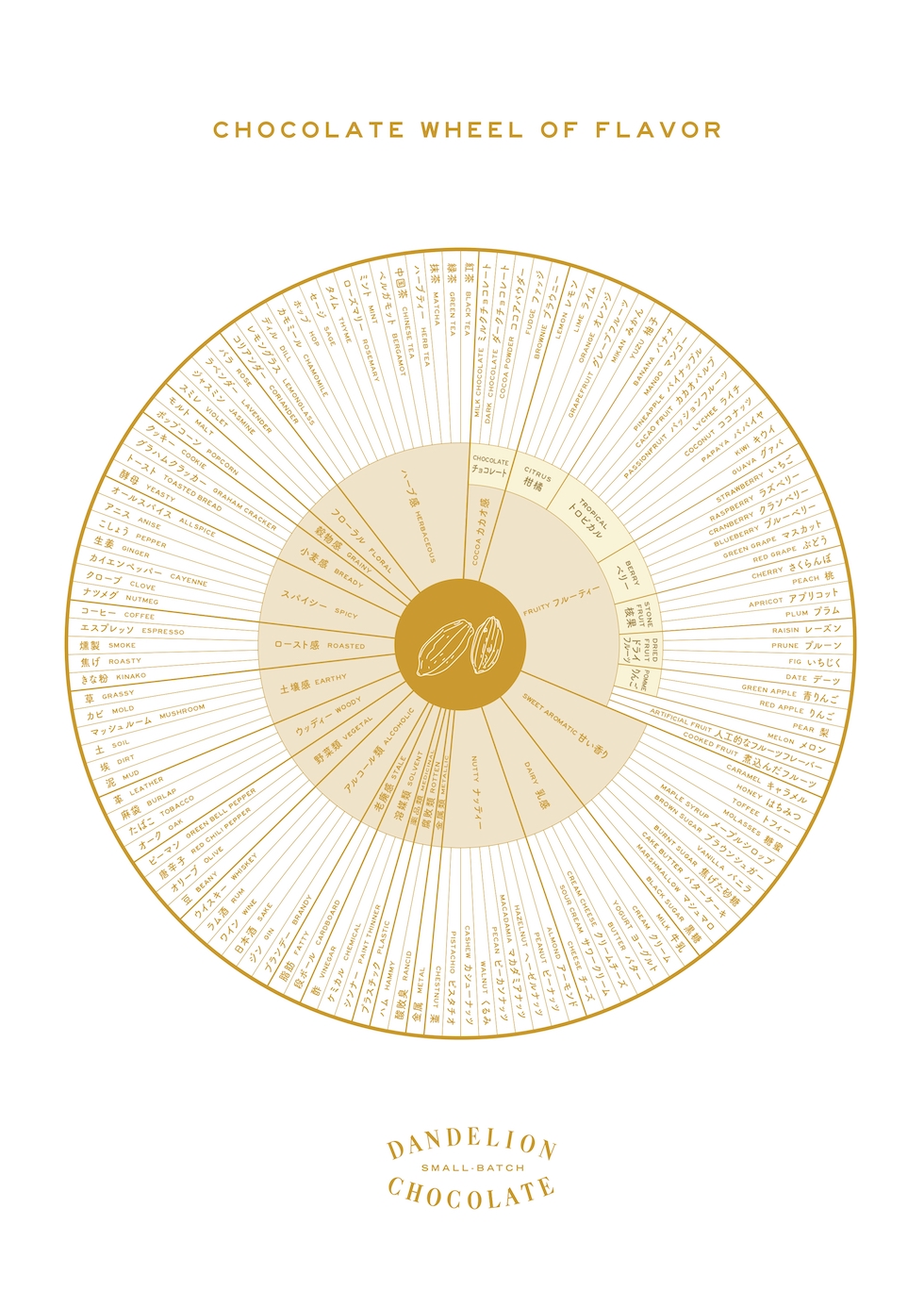

ワークショップでは、それぞれ3種類ずつの異なるチョコレートとコーヒーが並べられ、産地やフレーバー、生産者についての説明を受けながら好みのペアリングを探していく。コーヒーにもチョコレートにも、フレーバーホイールという参考資料があり、素材の持つ性質はフルーティーなのか、スパイシーなのか、またはナッツのようなのかなど、ホイールの中心から周縁にいくにつれて特定のフレーバーへと細分化されていく。

(右)出典:SCA/(左)提供:ダンデライオン・チョコレート

今回のチョコレートのラインナップは、比較的酸味が落ち着いていて、甘みと脂質を感じやすい〈ワンプゥ, ホンジュラス 70%〉、ストロベリー感と蜂蜜のような甘みが特徴の〈マヤ・マウンテン, ベリーズ 70%〉そしてジンジャーブレッドのようなスパイス感とキャラメルのような粘度が特徴の〈ベンチェ, ベトナム 70%〉の3種類。どのチョコレートもカカオ豆の割合は70%となっている。

一方コーヒーは、華やかに広がる柑橘系の香りが特徴の〈AFRICA〉からエチオピアのアリーチャ。甘み、ボディ、酸味のバランスのとれた〈EARTHRISE〉は南米のペルー。そして、ナッツやチョコレートの風味が感じられる〈LATIN AMERICA〉は中米ホンジュラスのCOMSAで3種類のラインナップとなっている。

エキスパートの教える、ペアリングのコツ

コーヒーとチョコレートのペアリングのコツを主催者のOverview Coffee矢崎智也さん(以下、矢崎)、ダンデライオン・チョコレート武内優季さん(以下、武内)に聞いた。

矢崎:まず、コーヒーのテイスティングをする際のコツは、3パートくらいに分けてゆっくり飲むことです。コーヒーの温度が高い時にはフレーバーを感じづらいため、香りを中心に楽しみます。温度が下がり、飲みやすくなったら鼻に抜けていく香りの心地よさを感じながら、どのような味わいが広がっているかを感じ取っていくのがおすすめです。また、舌触りも温度の変化にあわせて変わるので、それを追うのも楽しいですね。

特定のフレーバーに味わいを落とし込めなくとも、はじめの一歩として、それが好きか、好きじゃないか、好きだとしたらどこが好きなのか。香りが気に入ったのか、フレーバーが心地いいのか。また、フレーバーを色で表現してみるのも楽しみ方の一つだという。慣れてきたら、一歩踏み込んで言葉を見つけていくのもいいかもしれない。

武内:チョコレートとコーヒーを合わせるタイミングについては、一緒に口に含むよりは、チョコレートを食べた後にコーヒー、もしくはコーヒーを飲んでからチョコレートをいただくのがおすすめですね。コーヒーは水溶性、チョコレートは油溶性なので、

ペアリングのコツは、同じ種類のフレーバーを持っているもの同士が組み合わさると良いと言われています。しかし、同じ酸、同じ風味を持っていなくても、違うもの同士が合わさることで新しい風味を生み出したり、意外な組み合わせが良いこともあるのが面白いですね。

矢崎:確かに、ペアリングと言っても、どことどこを掛け合わせるか?というのも面白い点です。フレーバーとフレーバーなのか、質感と質感なのか、どのような組み合わせがお互いを引き立たせるかは個人によっても捉え方が違うので。

武内:まさにペアリングの面白いところは、人によって好みが分かれるので正解がなく、みんなで同じものを食べて比べることによって、自分の好きな傾向がわかったりすることです。今回のペアリングで分かった好きな味の傾向が、今後自分用にコーヒーやチョコレートを選ぶ際の参考になればと思います。

歴史的な変遷や生産地域の似ているチョコレートとコーヒー。ペアリングワークショップを通して両者の味わいについて理解を深めてみると、意外にも「相性の良さ」は組み合わせるタイミングや質感などの要素、そしてペアリングをする人自身の好みや普段食べているものによって様々であることがわかった。万人にとっての完璧なペアリングを答え合わせするのではなく、他の参加者と一緒にペアリングを行うこと。それによって、自分が何をおいしいと思うのかが相対化され、好みを深められるところに、ペアリングワークショップの醍醐味があるのではないだろうか。