(本記事は、2018年発売の雑誌『PERFECTDAY 04』掲載記事の転載です)

避暑地のクラシックホテルには、近代日本と近世日本が交錯している

私たちは今、旅行の自由がないことを想像することはできない。時間を捻出できれば、いつでも異空間へいざなうチケットを手にできる。

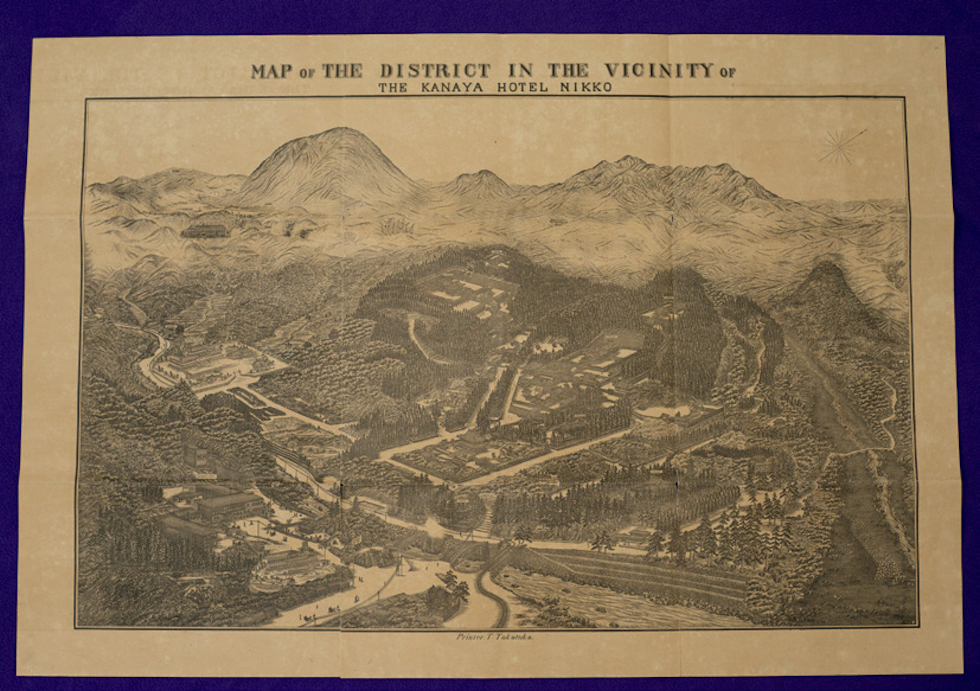

幕末日本。居留地在住の欧米人は、かなり遠くから来ていた「旅人」だったが、日本国内の旅行は厳しく制限されていた。例えば、彼らが住まう居留地のひとつ神奈川からは、「六郷川筋を限とし、其他は、各方へおよそ十里」までしか移動できないと、「遊歩規定」に定められていた。10里とは、およそ39kmであるから、現在の神奈川県全域にも及ばない。その範囲に旅に値する場所があったか、心もとない。この時期は、日本国内の各地に彼らの足跡を認めることができないことになる。だが、事実は違った。イザベラ・バードが著した『日本奥地紀行』には、すでに1870年にはイギリス公使ハリー・パークスが日光を訪問していたことが述べられているし、日本における外国人向けリゾートホテルの発祥といわれる金谷カテッジ・インの開業は、ヘボン式ローマ字を発明したヘボン博士の助言によるとされ、その開業は1873年である。つまり、彼らは規制をかいくぐって旅をしていたのだ。

金谷カテッジ・インは、「遊歩規定」の緩和後、避暑地日光を代表する金谷ホテルとなるが、そもそも欧米人は日光に何を求めたのか。いまとなっては答えは明白で、その清涼な環境に夏場の避暑地を見出していたわけだが、そうなれば、日光以外にも同様な環境を求めていたはずである。実際、箱根、軽井沢もしだいに欧米人が訪れ始めて、九州・雲仙にも避暑地が開かれた。ただし、雲仙は関東からというより、おもに東シナ海の向こう、上海などからはるばる訪れていた。裏を返せば、彼らにとって避暑とは、それほど大きな意味を持っていたのである。

アジアに住む欧米人にとって、夏は「熱帯」だった。したがって、避暑地を求める現象は居留地制度のあった中国や朝鮮半島でも起こり、東アジア全域に同時多発的に避暑地は「発見」された。しかし、その避暑地の発展の仕方は国によりさまざまだった。いわゆる欧米系ディベロッパーの開発によるところ、宣教師団体が避暑地をまるごと建設・運営したところなどがあったが、なぜか日本では、欧米人避暑客の来訪に刺激を受けた日本人起業家によるホテルの開業が、相次ぐのである。その嚆矢が日光の金谷善一郎による金谷カテッジ・インであり、箱根では山口仙之助による富士屋ホテルであり、軽井沢では佐藤万平による万平ホテルである。避暑地としての発見は外国人によりつつも、その発展は日本人起業家による。

同じ東アジアでこうした違いが生まれたのはなぜか。それは、近世までの宿屋などの社会資本整備状況によるところが大きいと考える。江戸時代の日本は宿駅制度が完成の域に達していて、全国に巡らされた街道網に、旅行者や物品を移動させる公共システムが機能していた。宿場町は人と情報の「交差点」であり、多くの宿屋が営まれていた。避暑地の発展を支えた日本人経営者は、こうした宿屋営業者かそれに近い出自を持つ。小資本の近代的変容を自ら惹起する社会状況が日本にあったことは、無視しえない。

いま、私たちの眼前に残されている日本のクラシックホテルは、近代日本のひとつの姿であると同時に、近世日本も引き写している。どこかエキゾチックにみえるホテルの風貌は、永らえた自意識のなかに外国人の眼差しを内面化して横溢した、時の流れの厚みなのである。