「気分転換に」「心身の健康のために」 外で散歩やランニング、サイクリングをしたことを告げるSNSのタイムラインには弁明のようにそんなコメントが添えられる。外でアクティビティをするべきか、しないべきかが、答えの出ない議論が今日もメディアやSNSで続く。

新型コロナウイルスが猛威を振るう2020年春、「いつもの」アクティビティを「いつもの」ように楽しめない人は多いと思う。というより、全国に緊急事態宣言が出された今となっては、誰もが「いつもの」生活を送れなくなっている。

そんな中で、各種スポーツのアスリートやインフルエンサーは、自宅でできるトレーニングを発信し、体を動かすのが好きな私たちへメッセージを送る。自宅で過ごすこの期間は、ある人にとってはヨガやコアトレーニングなど、改めて体の基礎を見直すいい機会にもなっている。

五輪を巡る昨今のあれこれが示すように、芸術やスポーツは時に社会の写し鏡となる。働き方がリモート化する今、同じくリモート化が進行しているスポーツがある。サイクリングだ。その立役者はZwift(ズイフト)、現在、世界中のサイクリストが一体となってペダルを漕いでいるプラットフォームだ。

Index

家にいながら世界中の人とサイクリング

Zwiftは2014年にローンチしたインドアサイクリングのトレーニングプラットフォーム。自身の自転車をセットしたスマートローラーでZwiftにログインすれば、ヴァーチャル世界のサイクリストになれる。実際のペダルのひと漕ぎのパワーが計測され、ヴァーチャルコースの勾配や路面を考慮し時速に反映する。ペダリングをすればするほど、画面の中のアバターが漕ぎ進んでいく。

onyourmarkでも自粛要請時代のフィットネスとしてお伝えしたローラー台を用いたサイクリングは、記事内で気晴らし方法に触れたことからもわかるように、単調になりがちで長時間のトレーニングには向かない。だがZwiftは、走れば走るだけ画面の景色は変わっていき、上り坂になるとスマートローラーの負荷が増し、下りでは軽くなるなど外で走っているかのようなリアルな体験を提供する。コースのバリエーションは数kmの短いものから数十kmに及ぶものまで、ヒルクライムからフラットまで距離も種類も豊富にある。

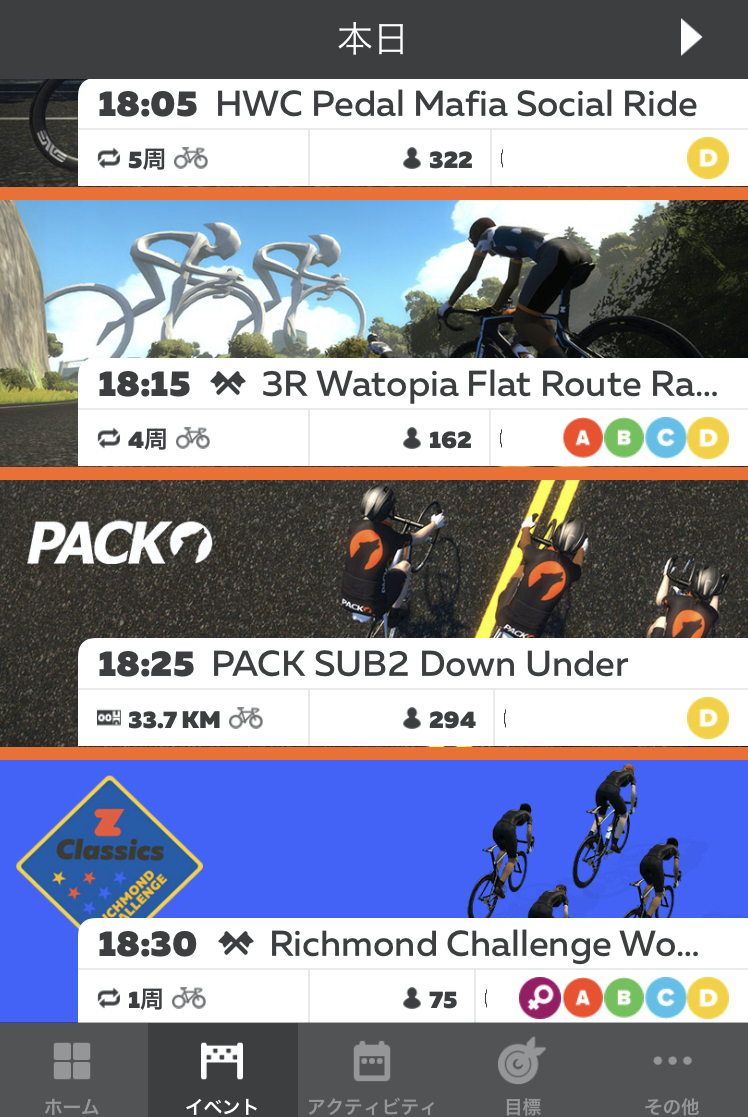

だが、Zwiftが多くのユーザーを集めているのは、ただコースの豊富さにあるのではない。ログインしてコースを走れば、そこに今まさにZwfitで走っている世界中のユーザーがいるのだ。抜いたり抜かれたり、ペースが合えばしばらく一緒に走ったりもできる。そして同時に走れるということで、必然的にレースも開催されている。日夜どこかでレースが開催されている状況で、脚力ごとにクラスが分かれているため誰でも追い込んでの競走を楽しめる。

SNSであり、Eレーシングでもある

ZwiftはSNSとしての性質も重視しており、ユーザー間のコミュニケーションを推進する。「ミートアップ」機能では特定のグループライドが可能であるし、誰でも参加できるグループワークアウトでは見知らぬ誰かと汗をかき、お互いの頑張りを讃え合うことができる。Zwift内で使用できるバイクやギア、アイテムの存在はゲーム性を高めており、Eスポーツとしての文脈で語られることも多い。だが一般的な意味のeスポーツと比べてはるかに身体的にエンデュランス面での運動強度は高い。やっていることはまったくサイクリングそのものだ。

他のアクティビティを考えてみよう。釣りのゲームをプロのアングラーが本腰を入れてプレイすることはあるだろうか。サッカーの日本代表選手はそのままサッカーゲームのeスポーツ日本代表になれるだろうか。どちらもありえそうにない。だが、Zwiftにはプロの自転車選手が続々と参入している。これはZwiftが限りなく(というよりもそのもの)サイクリングであるからだ。Zwift Japanの福田暢彦氏は、「Eスポーツというよりも、Eレーシング」と認識しているという。これはEスポーツの中にZwiftがあるのではなく、自転車競技ロード・MTB・トラック……という種目がある中に横並びでZwiftがあるというイメージだという。

アマチュアのサイクリストにとっては、Zwiftはプロと一緒に走ることのできるまたとないプラットフォームなのだ。それがまた人気に拍車をかけている。そしてこのSTAY HOMEの流れが加速する中で、社会現象となりつつある。

社会現象化するZwift

2020年が明けてからのZwiftユーザー数は「事実として明確に伸びている」(福田氏)という。国や地域によって外出制限の強弱はあれど、家の中でできるフィットネスの需要の高まりが数字に直結している。自転車を趣味とする私のInstagramのタイムラインはZwift一色と言っても過言ではない。右も左も(Instagram風に言うなら上も下もか)Zwiftである。プロもアマチュアも。

そもそもがSNSであるZwiftは他のSNSやメディアとの相性が抜群によい。そのため、サイクリストであるあなたがZwiftを実際にプレイしていなくても、みんながZwiftをしているという印象を強く感じているはずだ。これだけの存在感を放つZwiftが、オンラインのプラットフォームという枠を超えて、実社会におけるサイクリングそれ自体と強く結びつきつつあるのもなんら不思議ではない。むしろ、いまサイクリングが実社会に対し何ができるか? という問いにZwiftほどの規模で実践的な回答できるところは無いかもしれない。

Zwiftチャレンジを通じて医療従事者への寄付を募る

在宅でありながら肉体の限界に挑むプロアスリートの姿を、私たちはZwiftを通じて見ることができる。世界トップの選手が、Zwiftを活用した医療従事者への寄付活動を開始している。2018年のツール・ド・フランス優勝者ゲラント・トーマス(ウェールズ、チームイネオス)は4/13〜15までの3日間、毎日12時間をZwiftでライドする「G’s NHS Zwift Shifts」を開催。イギリスの国民保健サービスNHSへの寄付を募るライドの模様は全行程ライブ配信された。Zwiftのアカウントを持つ人なら誰でも一緒に走ることができるとあって、Zwift上では常時トーマスを囲む1,000人以上の集団が形成された。寄付金額は当初の目標だった10万£(約¥1340万円)を大きく超える36万£(約¥4,850万円)を集めた。

Day one ✅ #GsNHSZwiftShifts

Time to do it all again…

Donate here: https://t.co/V4yNaiULZY pic.twitter.com/H4aDZ7JdZL

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) April 16, 2020

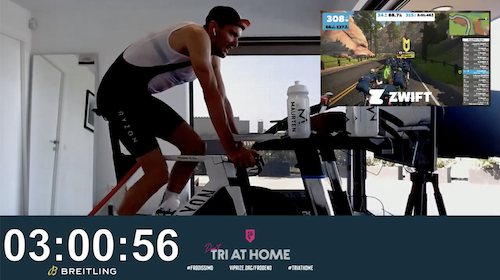

また、北京五輪トライアスロン金メダリストのヤン・フロデノ(ドイツ)は、自宅でアイアンマン・ディスタンスに挑戦し寄付金を募った。自宅のエンドレスプールで3.8kmを、募金者への返礼品にもなったCanyonのバイクを用いたZwiftで180km、そしてトレッドミルでの42kmランをこれまたZwiftで行い、全行程を8時間33分39秒で完遂。こちらもその模様は常時ライブで配信され、完走時点で20万ユーロ(約¥2,370万円)を寄付金を集めた。

彼らが示したのは、スポーツが社会に貢献することの見本であるが、その成功にはいま見たようにZwiftが大きく関わっている。これまで一般市民がテレビの中のプロアスリートに対し熱狂し送っていた賛辞は、いまやモニターの中のZwift上を走る彼のアバターに対して送られるようになった。

いずれはオリンピックにも? プロスポーツとしての可能性

Zwiftはまた、オリンピック種目になりうる可能性すら示している。2020年1月の総会において、IOC会長はZwiftを「シミュレーションゲームではなく、スポーツだ」と発言。かなり先進的な発言だったが、ツール・ド・フランスの開催延期が発表された現時点(2020年4月)の社会状況を鑑みると、五輪種目化もあながち夢物語では無いと感じられる。

すでにZwiftはプロ選手の養成期間としての役割を果たしている。「Zwift Academy」と題した選抜トライアウトを経て、女子プロチームCanyon//SramやNTT Pro Cyclingといった世界最高峰のチームが知られざる「新人」を発掘しプロデビューさせている。

走ってみなければ、その魅力はわからない?

とはいえ、今のZwiftの活況を支えているのは五輪を目指すのでも、プロ選手を目指すのでもない一般のサイクリストだ。そこには、外出自粛要請時代に強いられた面もあるだろうが、それ以上にZwift自体が面白いものでなければこれだけの支持は得られないはずだ。そしてその面白さは実際にやってみなければわからないもの。

実走派を称してこれまでZwiftを横目で見ていた私も、いよいよZwiftを始めてみる決心をした。Zwiftがこれほどまでに世界中のサイクリストをエンパワーするその理由、人々を虜にする理由とはいったいどこにあるのか。それにこの外出自粛で確かに身体はなまっている。運動できる機会が増えるだけでも嬉しいというものだ。

iPadを開き、Zwiftのアカウントを取得した。