世界的な統計によれば1枚の衣類の寿命は約3年、そのほとんどがたった4回しか着られないという。その1枚を作るために500mlのペットボトル255本を製造するのと等しいCO2を排出し、浴槽11杯分の水を消費している。こうした衣服のほとんどはそのまま廃棄されており、日本の家庭から排出されて焼却・埋め立て処理される衣服は年間48万トン。1日あたり大型トラック130台分が処分されている計算になる(いずれも環境省調べ)。

こんなトピックを耳にしていると服を買うことに罪悪感さえ覚えてしまいそうだが、でも大丈夫、ありがたいことに時代は変わってきている。作り手の間には責任のあるものづくりという考え方が広まり、消費者の意識も変わってきた。いまやサステナビリティは消費者が商品を選ぶ大きな基準のひとつになっており、よりエシカルなものを選びたいと願う消費者のニーズを満たす選択肢は年々増えている。

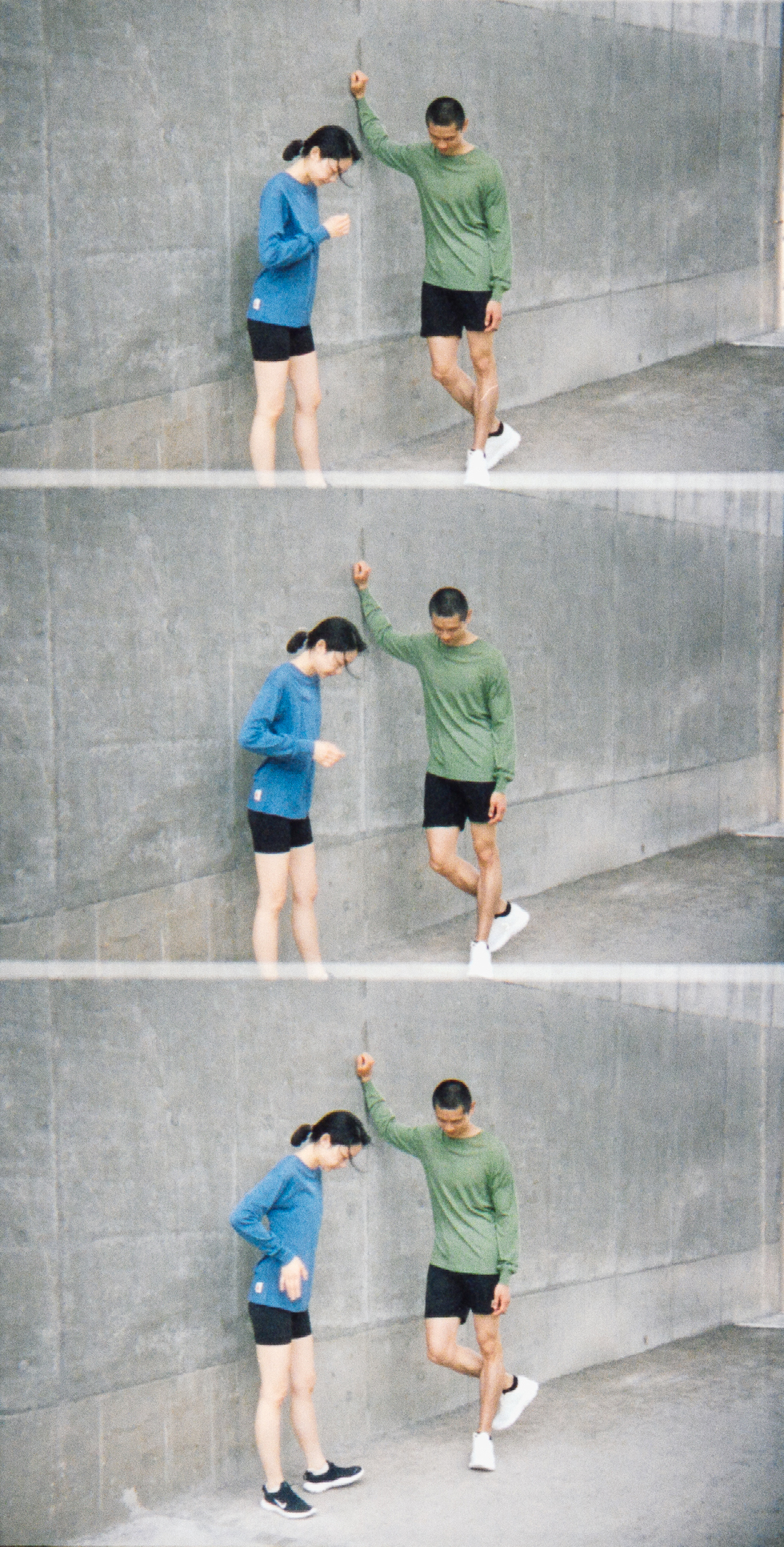

コンフォータブル、ムーバブル、サステナブルをキーワードに掲げる〈HERENESS〉は2020年に誕生したスポーツアパレルブランドだ。実店舗を持たないD2Cの形態を採り、プラスチックの使用削減の観点から配送および在庫管理にビニールを使用しない。

いかにも現代らしいブランドの商品開発を手掛けるのは、自身も長くランニングを続け、かつては長距離の選手として活躍したこともあるエリートランナーの神谷颯人さん。といっても〈HERENESS〉で追求するのは、自己記録を更新するような機能性ではなく着心地のよさ。日常とスポーツをシームレスにつなげる、極上の快適さを備えたウエアをきっかけに、ライフスタイルの中にスポーツを無理なく取り入れてもらいたいという思いがある。

素材開発というチャレンジ

〈HERENESS〉が徹底的にこだわるのが素材選びだ。商品開発の中心に天然素材を据え、その機能を補う化学繊維は環境負荷の高い石油由来のものをできるだけ使わず、リサイクル素材や植物由来の素材を使用する。スポーツウエアに最適なフィット感をかなえてくれるポリウレタン(スパンデックス)は環境負荷が高い上に劣化が速く、商品寿命が短いことからできるだけ使用しない。製造工程で大量の薬剤を使用する素材も避けている。

コットンTシャツで走りたかった

たとえば、いちばん初めに発表したスムースウールTシャツは吸湿性と放湿性、消臭性に優れた上質かつノンミュールジング(ミュールジングとは蛆虫の寄生を防ぐために仔羊の臀部の肉と皮膚を切り取ること)のメリノウールの極細糸で仕立てている。しっとりとした肌触りで、着心地はびっくりするほどなめらかだ。

サトウキビ由来のポリエステルでできているシュガーケーンショーツ&ロングパンツは、さまざまなアクティビティにフィットする伸縮性を備えているがポリウレタンは使っていない。しなやかなストレッチ性は、伸縮性の異なる2種類の糸で織り上げることで生まれている。

今年、発表したばかりのエアリーコットンTシャツは、コットンの従来のイメージを覆す薄さと軽やかさ。コットンの肌触りのよさやストレスフリーの着心地はそのまま、極限まで薄く仕上げたことで化学繊維のような速乾性をかなえることができた。

SMOOTH WOOL T‑SHIRT(UNISEX) ¥9,900

SUGARCANE SHORTS(WOMEN) ¥12,000

小さなブランドでもサプライチェーンを動かせる

おもしろかったのは、独自の糸や生地を求めて工場へ働きかけを続ける中で、小さなブランドでもサプライチェーン全体を動かすことが可能だとわかったことだった。バージンポリエステルをリサイクルポリエステルに置き換えた素材を作ってもらったら、工場はその素材を他の企業やブランドにも提案してくれる。他ブランドがそれを採用し、市場に広まることで、生地の組成そのものが変わっていく。そんな事象を目の当たりに、ものづくりならではの醍醐味を感じた。どういう素材を求めているのかを工場に理解してもらえると、工場側からユニークな素材を提案してもらえることもあるという。

とはいえ、生地開発からとなるとリスクも大きい。

「新たに生地を作ってもらうということはミニマルロットというリスクが派生します。じゃあ、そのリスクをどう分散するか」

「生産工場からの納品、配送および在庫管理にはビニールを使用しないことがポリシー。海外の工場から日本へのデリバリーには再生紙を利用、国内の配送にはリサイクル率の高い段ボール製のオリジナルボックスに直接梱包している。「ブランドスタートから1年半、全ての商品にビニールを使って配送していたら、一体どれだけのプラスチックを使うことになったんだろう。そう考えると空恐ろしくなります。実際、『ボックスに直接梱包されていたけれど、たしかにビニール袋は不要だね』という声がほとんど。ネガティブな反応はほとんどありません」(神谷さん)

それを解決するのが “シーズンレス”と“定番化”だ。これまでのファッション産業にはシーズンやオケージョンを細かに設定したカレンダーがあって、それに応じた商品が訴求されてきた。こうしたビジネスの姿勢がファッション産業における大量生産と廃棄を生み出したと批判されている。

一方、〈HERENESS〉ではすべてのアイテムを定番化して長く販売し続けるというスタンスをとっている。定番のアイテムを着飽きない普遍的なデザインで、売れる量だけ製造する。いくらリサイクルポリエステルを使用して素材の寿命を延ばしても、過剰生産という課題を解決できるわけではない。適量を製造することは環境だけでなくブランドそのもののサステナビリティを追求することにもなるのだ。

「定番商品ばかりだから、そのシーズンに売り切れなくても継続して販売し続けられます。だから〈HERENESS〉はこれまで一度も廃棄もセールもしたことがありません。今後も廃棄しないというポリシーを貫けるよう、無理に新しい商品を作るよりも定番から外れないことを心がけています」

コンフォータブル、ムーバブル、サステナブルというキーワードを掲げることは、ものづくりのうえでは制約になるかもしれない。けれど、「制約の中で試行錯誤しながらいままでになかった着心地を生み出せるのが面白い」と神谷さんはいう。使っている素材のリサイクル率をシーズンごとに見直しながら、さらにリサイクルやメンテナンスなど商品の寿命を延ばすための取り組みも始めたいと考えているそうだ。着心地がいいから、快適だから、長く愛用したくなる。着心地でもサステナビリティをかなえる製品は、スポーツのシーンも日常も、もっと快適で暮らしやすいものにしてくれるはずだ。